Cet article se base sur une partie du contenu de l’émission Sprachen lernen – so geht es leichter (Apprendre des langues – comme ça, c’est plus simple) diffusée sur la chaîne de télévision allemande WDR1 (West Deutscher Rundfunk) – Planet WISSEN – en date du 18 janvier 2022 qui s’intéressait aux prédispositions dont bénéficiaient des personnes particulièrement douées pour rapidement apprendre une nouvelle langue. Dans cette émission il était principalement question des jumeaux Matthew et Michael Youlden qui s’avèrent avoir été capables d’apprendre à parler plusieurs langues étrangères en très peu de temps et que la chaîne WDR mettait au défi d’apprendre une nouvelle langue en une seule semaine, à un niveau qui leur permît de se faire comprendre dans la vie de tous les jours, à savoir à un niveau de compétences langagières que nous fixerons aléatoirement à un niveau A2/B1, sachant que le Maltais – langue-cible ici imposée par la chaîne WDR à nos deux cobayes – présentait des caractéristiques suffisamment éloignées des langues qu’ils maîtrisaient déjà afin d’augmenter la difficulté en termes de stratégies cognitives à mettre en place afin de relever le défi posé.

L’émission en question cherchait alors à savoir si des dispositions intellectuelles particulières étaient nécessaires à l’apprentissage (rapide ou normal) d’une nouvelle langue étrangère, si tout un chacun pouvait relever le défi et ce qu’il fallait faire pour apprendre une nouvelle langue et – pourquoi pas – pour devenir un hyperpolyglotte.

Je ne me concentrerai dans cet article que sur des morceaux choisis de cette émission qui me semblent primordiaux afin de définir ce qu’est un hyperpolyglotte et comment on le devient.

En 2022 on compterait environ 7’000 langues parlées dans le monde entier et selon les statistiques disponibles à cette même date, chacun parlerait en moyenne 1,2 langues. Les scientifiques estiment que toutes les 2 semaines l’humanité perdrait la pratique d’une langue. Ceci ne sont que des statistiques et il est clair que beaucoup de personnes ne parlent que leur langue maternelle ; à l’inverse certaines personnes maîtrisent jusqu’à 5 voire 6 langues (voire plus…), alors que d’autres qui ne possèderaient que leur langue maternelle ne sauraient – pour mille raisons diverses – n’en faire que pauvrement usage. (Je me garderai bien de commenter l’aspect ayant trait à la disparition des langues sur notre terre).

Ce qui est sûr, c’est que les langues parlées ne sont jamais fixées une fois pour toutes dans le marbre, mais qu’au contraire elles sont en constante mutation, parce qu’elles décrivent de nouvelles choses propres à l’époque dans laquelle nous vivons. Pour preuve, arrêtons-nous quelques instants sur le mot HéLICOPTèRE : bien que le mot français HéLICOPTèRE soit formé d’une racine appartenant au grec ancien [ἕλιξ, ἕλικος , hélix, hélikos (« hélice, vrille »)] et d’un suffixe lui aussi tiré du grec ancien [-ptère, du grec ancien πτερόν , pterón (« aile »)], il semble peu probable que Ptolémée, Parménide ou Alexandre aient (couramment…) fait usage de ce terme 😉… Autre exemple : bien qu’on parlât français à la cours de Louis XIV, il est très peu probable qu’on y usât du nom MéTRO, le métro étant officiellement né en juin 1862 à Lyon [in : Wikipédia, art. Métro].

Dans la catégorie des gens qui maîtrisent (beaucoup) plus que 5 ou 6 langues on distingue le couple de jumeaux Matthew et Michael Youlden d’Angleterre, linguistes, coaches linguistiques et – comme ils aiment à se définir eux-mêmes – ENTHOUSIASTES LINGUISTIQUES, mais qu’en termes un peu plus scientifiques on définit usuellement d’HYPERPOLYGLOTTES.

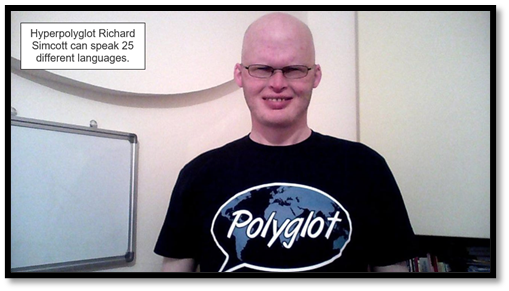

Les frères Youlden parlent (accrochez-vous…) : anglais, irlandais, français, catalan, allemand, hébreux, danois, portugais, italien et… 16 autres langues… De ces 25 langues, ils en parlent environ la moitié couramment et enfin de cette moitié-ci, ils en maîtriseraient entre 5 et 8 ce qui est spectaculaire. Parmi les hyperpolyglottes connus on comptera aussi Richard Simcott qui maîtriserait également 25 langues.

Les jumeaux indiquent que leur passion pour les langues aurait débuté alors qu’ils avaient environ 8 ans et qu’ils étaient en vacances en Grèce avec leurs parents. Désireux de pouvoir s’acheter des glaces, ils auraient poussé leurs parents à leur acheter un livre pour apprendre les rudiments de la langue et voilà l’étincelle à l’origine de leur super maîtrise linguistique. Qu’il s’agisse là d’une histoire inventée par leurs soins pour nourrir leur propre légende personnelle ou d’un fragment de réalité consciemment embelli afin de donner plus de corps à la fascination que leur immense savoir plurilingue exerce sur d’autres ou qu’il s’agisse encore de la réalité, peu importe : je pense qu’il faut ici plutôt chercher à comprendre comment ils ont fait et font (encore aujourd’hui !) pour apprendre autant de nouvelles langues. Dans un second temps il me paraît important de vérifier si cette méthode peut s’appliquer à chacun d’entre nous et si ça n’est pas le cas, comme l’optimiser et/ou la modifier afin qu’elle nous devienne utile (car il faut bien mettre en place une méthode [c-à-d un système] mûrement soupesé[e] et réfléchi[e] et qui a fait ses preuves pour fixer tant de compétences et ne pas s’emmêler les pinceaux).

Il semble clair que lorsqu’on apprend des langues proches et/ou issues d’une même souche (telles que l’italien ou l’espagnol, en l’occurrence issues d’une souche latine) il est possible – dans une moindre mesure – de les comparer et/ou du moins de faire des parallèles entre des mots présentant des similitudes dans l’une comme dans l’autre des deux langues, tels que ceux-ci :

| ITALIEN | ESPAGNOL |

| Bosco | Bosque |

| Forza | Fuerza |

| Quarto | Cuarto |

| Guerra | Guerra |

| Corpo | Cuerpo |

| Paese | País |

| Vicino | Vecino |

| Occhio | Ojo |

| Coltura | Cultura |

| … |

Le fait que certains mots s’avèreront proches de leur traduction dans l’autre langue ne signifie aucunement que l’apprentissage de la nouvelle langue-cible s’avérera plus aisé : peut-être que pour certains cette proximité ne sera rien moins qu’une source de confusion, alors que pour d’autres elle sera une aide précieuse.

Lorsqu’on apprend des langues proches les unes des autres (comme le portugais et l’espagnol, ou l’espagnol et dans une certaine mesure l’italien…) il est évidemment plus aisé de fixer la nouvelle langue, mais en même temps, ceci peut augmenter le risque d’interversion de termes ou de tournures de phrase. De toute évidence il sera extrêmement compliqué et difficile d’apprendre une langue qui n’a aucun point commun avec la (ou les) langue(s) qu’on maîtrise déjà et ce type d’apprentissage requerra l’implémentation de moyens mnémotechniques dont la pertinence devra avoir été mûrement réfléchie et qui aura bien évidemment dû faire ses preuves au préalable.

L’émission à laquelle je faisais référence en introduction avait mis les jumeaux Youlden au défi d’apprendre le maltais en 7 jours à un niveau qui leur permît de se débrouiller dans des échanges relevant de la vie quotidienne (que selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues [CECR] on situerait entre A2/B1) et les concepteurs de l’émission avaient parié que les jumeaux n’y parviendraient pas. Les spécialistes linguistiques ayant aidé à la préparation de l’émission précisaient que : le Maltais avait été choisi, car cette langue ne présentait que très peu de points communs avec les langues déjà maîtrisées par les jumeaux. Ainsi il leur était difficile de créer des connexions et des ponts entre le Maltais et les langues qu’ils connaissaient déjà, que ce soit [en ce qui concernait] les tournures de phrases ou pour l’apprentissage du vocabulaire. Le Maltais et la seule langue sémitique faisant usage de l’alphabet latin. [Les langues sémitiques sont un groupe de langues parlées dès l’Antiquité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la Corne de l’Afrique. Elles forment l’une des branches de la famille des langues chamito-sémitiques — dites aussi afro-asiatiques (ou afrasiennes)— répandues de la moitié nord de l’Afrique jusqu’au Moyen-Orient. L’origine et la direction de l’expansion géographique de ces langues restent incertaines, de l’Asie vers l’Afrique ou de l’Afrique vers l’Asie. Ces langues sont qualifiées de « sémitiques » depuis 1781, d’après le nom biblique de Sem, fils de Noé. Par référence au patronyme Sem, différentes langues afro-asiatiques sont regroupées au sein de la famille des langues sémitiques (In : Wikipédia – « Langues sémitiques ». In : « Vous avez dit arabe ? » un webdoc de l’Institut du Monde arabe de Paris, on apprend que la langue arabe fait partie du groupe des langues sémitiques. Ce terme désigne des langues proches par leurs sonorités, leur lexique et la manière dont les mots et les phrases sont composés. Le terme « sémitique » a été inventé vers la fin du XIXe siècle par le savant allemand A. L. Schlözer, pour désigner ces langues qui ont une origine géographique et linguistique commune. Pour ce faire, il s’est inspiré d’un passage de la Bible, les chapitres 10 et 11 de la Genèse, où la plupart des peuples qui parlent une de ces langues sont qualifiés de « descendants de Sem », le fils aîné de Noé. D’après Paul Dhorme, les langues sémitiques peuvent être réparties en trois grandes familles : la famille orientale, la famille nord-occidentale et la famille sud-occidentale » (Paul Dhorme a été directeur de l’Ecole française d’archéologie biblique de Jérusalem de 1937 à 1930, directeur à l’Ecole pratique des hautes études de 1933 à 1951 et professeur au Collège de France de 1945 à 1951. Il est élu membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1948. Une de ses plus grandes œuvres traitait des religions de Babylone et d’Assyrie. Sa traduction française de l’Ancien Testament a été préparée sous la direction de Gallimard à la Bibliothèque de la Pléiade. Avec Hans Bauer, Dhorme est crédité du déchiffrement du système d’écriture ougaritique].

Voilà pour les définitions, mais il me paraissait primordial de précisément définir le terme.

Revenons au défi lancé à nos jumeaux : la grammaire du Maltais ne comporte quasiment que des règles nouvelles, sans points communs avec les langues maîtrisées par les jumeaux et sa prononciation est très différentes de celle des langues maîtrisées par les jumeaux.

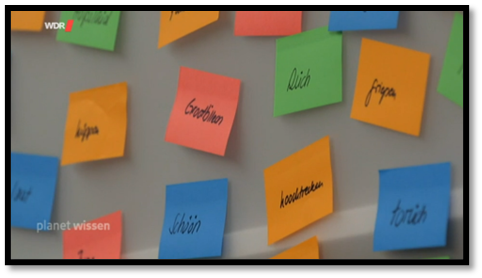

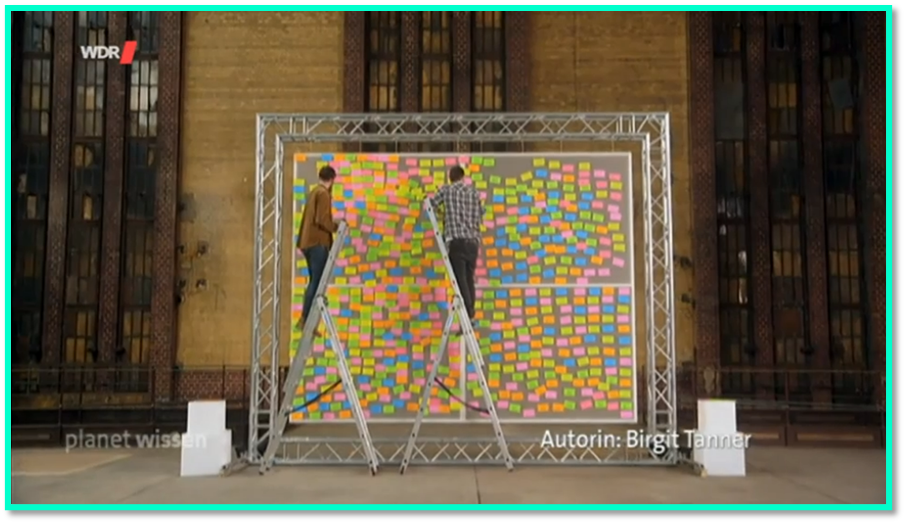

En situation d’apprentissage « normale » pour eux, les jumeaux acquièrent une nouvelle langue en commençant par s’aider de post-it sur lesquels ils écrivent les mots de la langue-cible, post-it qu’ils collent ensuite sur les objets concernés (Les connaisseurs sauront qu’on commence toujours par apprendre des mots de vocabulaire d’objets faisant partie de son quotidien afin de créer un pont entre la nouvelle langue et la réalité de ce qui fait la vie de l’apprenant. Ceci explique donc cela). Mais les jumeaux aiment également à noter des règles de grammaire sur ces post-its qu’ils collent sur des objets qui font partie de leur quotidien, comme les placards de leur cuisine…

Mais pour apprendre le maltais en 7 jours, il faut faire appel à de bien plus gros moyens… :

Apprendre une nouvelle langue suppose qu’on commence tout-de-suite par apprendre du vocabulaire et des tournures de phrases. J’en veux pour preuve les méthodes d’apprentissage de langue(s) étrangère(s) : quasiment toutes les méthodes de langues étrangères (je ne considère ici que des langues faisant usage de notre alphabet) se séquencent en chapitres présentant un texte ou un dialogue d’ouverture qui présentent une certaine quantité de vocabulaire qui devra être appris durant la leçon et que le contexte (d’images…) du dialogue d’entrée permet souvent de reconnaître aisément, ainsi qu’une section d’apprentissage grammatical, le tout complété par des exercices écrits et oraux de mises en situation très pertinentes, ainsi que par de l’écoute.

Tout formateur en langues étrangères acceptera l’idée que l’apprentissage d’une nouvelle langue doit absolument commencer par du vocabulaire qu’on mettra directement en situation au sein de phrases brèves qui relateront de situations plausibles du quotidien.

Au-delà de cet aspect factuel de l’apprentissage d’une langue – aspect factuel au sujet duquel tout-le-monde s’accordera à dire qu’il est pertinent – il faut faire la distinction entre l’apprentissage actif et l’apprentissage passif de la langue. L’apprentissage actif consiste à lire des textes, à apprendre du vocabulaire, des tournures de phrases, à mettre ceci en pratique à l’oral comme à l’écrit…L’apprentissage passif est un pan tout aussi (si ce n’est plus) important que l’aspect actif de l’apprentissage, mais on n’en parle malheureusement que trop peu. Apprendre une langue de façon passive consiste à laisser la langue-cible (=la langue qu’on apprend) venir à soi en regardant des émissions télévisées, en écoutant des émissions de radio… dans la langue-cible.

Afin de cultiver cette notion du laisser-la-langue-venir-à-soi on peut aussi choisir de cuisiner en se basant sur des recettes rédigées dans la langue-cible. Ceci pourra en faire sourire certains, mais suivre une recette rédigée dans la langue-cible présente beaucoup d’avantages : non seulement on apprend du vocabulaire et on est de fait directement confronté à la langue-cible, mais on y apprendra également beaucoup sur les us et coutumes des pays dont cette langue est la langue nationale. Autrement dit on nourrit non seulement son corps mais également son interculturalité, élément indispensable à la maîtrise (future) de la langue-cible.

On ne le répètera jamais assez, un point crucial de l’apprentissage d’une langue est la confrontation QUOTIDIENNE à cette langue et si possible de façon répétée lors de la même journée. Ainsi, on ne saurait trop conseiller aux apprentis en langue étrangère de fixer, voire de parfaire leur apprentissage de la langue-cible au-delà de ce qui leur est enseigner en cours en :

- S’engageant dans des discussions informelles avec des personnes dont c’est la langue maternelle (native speakers) ;

- Ecoutant des émissions de radio ou des podcasts dans la langue-cible ;

- Ecoutant des chansons dans la langue-cible ;

- Lisant des nouvelles (je fais ici référence au style littéraire de la nouvelle) – c-à-d des histoires brèves – dans cette langue-cible [p.ex. des livres de collections spécialisées telles que : SHORTS STORIES IN, Penguin Readers… ou tout autre choix d’histoires brèves]…

Je suis sincèrement d’avis que l’apprentissage se fera d’autant mieux qu’on parviendra à lier ce dernier à une activité pratique, telle que celles décrites ci-dessus (qui n’ont aucunement la prétention de former une liste exhaustive).

La question de savoir s’il faut distinguer l’apprentissage de la grammaire de celui du vocabulaire reste posée et continue même d’être analysée en profondeur par des institutions de renom telle que l’Institut Max-Planck à Leipzig qui – en 2022 – a initié une expérience qui devrait démontrer si l’apprentissage préalable des structures grammaticales de la langue-cible peut aider à la fixation du nouvel idiome dans l’esprit des apprenants, car comme le stipule très justement la Professeure Dr. Angela Friederici, Directrice de l’Institut Max-Planck « (…) la grammaire pose les fondements (de la langue). Quant aux mots (c-à-d le vocabulaire) on peut toujours l’apprendre et l’enrichir par la suite ». [Au moment de la rédaction de cet article, les résultats de cette expérience lancée par l’Institut Max-Planck restent encore ouverts].

Mme Friederici poursuit en indiquant que dès qu’une structure grammaticale (telle que la structuration basique d’une phrase avec SUJET/VERBE/COMPLEMENT) est maîtrisée par l’apprenant, ce dernier sait qu’il pourra formuler une foule de phrases différentes en se basant sur cette même structure, simplement en changeant le choix du vocabulaire en fonction de l’idée à exprimer (la condition ici est bien évidemment de maîtriser suffisamment de vocabulaire afin de diversifier les formulations de cette même structure de base). Mais il est plus simple d’apprendre une liste de vocabulaire que d’apprendre et de maîtriser une structure grammaticale, dont le concept doit d’abord être compris – c-à-d assimilé, fixé – par l’apprenant et cette fixation ne pourra se faire que par la répétition de la structure par le biais d’exercices de style drills.

Toutes les méthodes d’apprentissage de langues se basent sur ce principe, ce qui suffit à justifier de sa pertinence.

L’émission précitée développe l’idée fascinante – et qu’on ignore souvent – qu’un petit enfant est capable d’identifier la structure grammaticale d’une langue bien avant qu’il ne commence de parler. Des études scientifiques à ce sujet ont démontré que le cerveau d’un enfant de 5 mois captait immédiatement les modifications d’intonation dans la voix des personnes qui lui parlaient et/ou qui s’exprimaient dans son environnement immédiat. Il a aussi été démontré que chez un enfant de seulement 5 mois, la partie du cerveau qui analyse et capte les informations liées à la langue orale avaient déjà fixé la structure langagière basique de l’idiome dans lequel son entourage s’adresse à lui.

Se pose alors naturellement la question de savoir si l’apprentissage d’une langue commence avec l’apprentissage de la grammaire : Mme Dr. Angela Friederici répond à cela que la grammaire est précisément ce qui définit la langue et donc la structure du langage : une langue c’est avant tout de la grammaire. Le vocabulaire ne suffit ni à s’exprimer ni à convier une idée. Mme Friederici poursuit par cette image pour le moins „colorée‟ : « (Un) chien peut réagir aux mots articulés par son maître – tout comme le font d’autres types d’animaux domestiques – mais un chien ne peut apprendre de langue, car il est incapable d’apprendre la dimension grammaticale d’une langue. LA GRAMMAIRE EST AU CŒUR DE TOUTE LANGUE ».

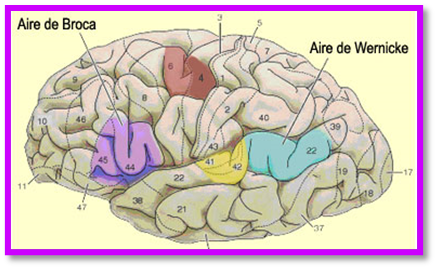

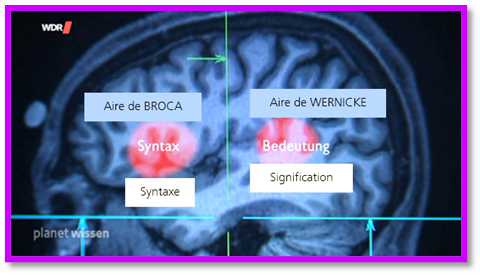

La zone du cerveau humain qui fixe les aspects propres au langage se situe dans l’aire dite de « Broca » du lobe temporal.

L’aire de BROCA qui analyse la structure grammaticale, ainsi que la syntaxe d’une langue est en connexion immédiate avec l’aire de WERNICKE qui quant à elle analyse la signification des mots, c-à-d le vocabulaire. Plus il existe de connexions entre l’aire BROCA et l’aire WERNICKE, plus on maîtrise une langue.

La suite de l’émission télévisée qui nous occupe dans cet article décrit une expérience scientifique qui cherchait à démontrer l’activité de ces zones du cerveau. Durant cette expérience, l’activité du cerveau des participants à un cours d’allemand, langue étrangère était analysée tous les trois mois par tomographie (= examen du cerveau, permettant de repérer d’éventuelles anomalies, tant au niveau des vaisseaux, des nerfs, des os, des méninges, comme des cavités cérébrales).

Mais l’apprentissage d’une nouvelle langue ne se résume pas qu’à l’apprentissage de son vocabulaire ni de sa grammaire : le plus important afin de fixer l’apprentissage d’une langue étrangère est de savoir à quel TYPE ou CATéGORIE D’APPRENANT on appartient et conséquemment de mettre en pratique les techniques d’apprentissage les plus efficaces pour la catégorie d’apprenants à laquelle on appartient.

La science classe les types d’apprentissage en 4 catégories principales, à savoir :

- L’apprentissage par la pratique : L’apprentissage par la pratique sciera à quelqu’un qui – pour apprendre du vocabulaire, de la grammaire de base et des tournures de phrases simples dans la langue-cible – aura besoin de s’engager dans des dialogues avec autrui lui permettant de mettre en pratique la grammaire et le vocabulaire qu’il aura appris afin de les fixer dans son esprit ;

- L’apprentissage visuel : L’apprentissage visuel sera appliqué par un apprenant qui – pour fixer son vocabulaire – préfèrera lier le mot à apprendre à sa représentation visuelle (p.ex. en scotchant des post-it sur les objets de son appartement en y inscrivant le nom de l’objet dans la langue-cible sur ce même objet pour s’aider à l’apprendre, comme le font les frères Youlden) ;

- L’apprentissage auditif : L’apprentissage auditif passe principalement par l’écoute, c-à-d qu’on parviendra à apprendre la langue-cible en écoutant d’autres personnes la parler (à la télévision, à la radio, dans des podcats, en se rendant pour des séjours linguistiques dans des pays dont la langue nationale correspondra à la langue-cible, en écoutant des chansons dans la langue-cibles…) ;

- L’apprentissage cognitif : (La notion d’apprentissage cognitif peut sembler être une redondance étant donné que tout apprentissage est – par définition – cognitif, mais gardons ce terme dans ce listing de types d’apprentissage, pour ne pas compliquer l’énumération présente). Par apprentissage « cognitif » on entend un apprentissage qui se base sur la compréhension première de règles grammaticales et de listes de vocabulaire que le sujet aura besoin de joindre en des exercices écrits et des dialogues afin de fixer la langue-cible.

Sachant qu’il existe des tests permettant de savoir à quel type d’apprenant on appartient il serait peut-être intéressant de commencer par faire un de ces tests avant de se lancer dans l’apprentissage d’une langue et de baser son étude du vocabulaire et de la grammaire de cette langue-cible sur le fonctionnement d’apprentissage du type d’apprenant auquel j’appartiens.

Les frères Youlden – comme tous les hyperpolyglottes – se servent des langues qu’ils connaissent déjà pour créer des ponts vers la nouvelle langue qu’ils étudient. Les frères Youlden indiquent s’être basés sur leur connaissance de l’allemand et du tchèque pour apprendre à parler le sorabe (Langue des anciens Slaves de l’Elbe, les Sorabes, établis dans l’est de l’Allemagne au vie siècle, […] encore parlée aujourd’hui en Lusace, province historique à cheval sur les Länder de Saxe et de Brandebourg, par quelque 45 000 locuteurs [in : Wikipédia, art. Sorabe]).

On a ici une partie de la clé : un hyperpolyglotte est quelqu’un qui parlera aussi beaucoup de dialectes qu’il ajoutera à la liste des « langues maîtrisées », dialectes qui par conséquent seront tous plus ou moins proches les uns des autres et donc de leur langue-mère.

La majeure partie des hyperpolyglottes avouent se lancer dans l’apprentissage de langues et/ou de dialectes en voie de disparition dans le but de tenter de raviver la pratique de ces langues/dialectes auprès des populations concernées, ce afin de maintenir la culture propre à ces dialectes, car tout dialecte est nécessairement le fruit d’une culture particulière, même si elle ne se différencie que légèrement de la culture du pays dont elle fait partie. Les jumeaux Youlden soutiennent avec raison que la disparition de ces dialectes amène nécessairement la disparition de la (micro-)culture qui leur est rattachée et qu’à force de perte de (micro-)culture la richesse linguistique d’une nation, tout comme son niveau de civilisation finissent par s’éroder.

Ainsi – et je terminerai cette réflexion sur cette idée – apprendre les dialectes locaux disparus ou en voie de disparition permet de rehausser le niveau de diversité, donc le niveau de civilisation d’une société humaine : magnifique programme, auquel j’adhère totalement, particulièrement en cette période d’ultra-mondialisation dans laquelle nous vivons qui a plutôt tendance à suivre la courbe inverse, ce qui – à tous égards – ne peut être qu’un mauvais signe.

Toutefois, bien que les hyperpolyglotes disposent indéniablement de compétences langagières et intellectuelles qui ne sont de toute évidence pas celle du commun des mortels, suivant le domaine professionnel dans lequel on évolue, il me semble intéressant (voire extrêmement utile) d’être tri- voire quadrilingue.

Mais n’oublions pas que le langage a pour but premier de permettre aux être humains de communiquer entre eux : sachant qu’en parlant anglais tout un chacun devrait être à même de se faire comprendre à peu près partout, je ne vois pas d’intérêt autre que strictement intellectuel à vouloir apprendre 7, 8, voire plus de langues étrangères. D’abord cela demande un temps considérable (et le temps – de nos jours – est un luxe…) et si l’on veut véritablement fixer ces nouvelles compétences linguistiques, on ne pourra pas se contenter de le faire en autodidacte : au bout d’un certain temps, participer à un cours s’avérera nécessaire et je doute qu’il soit aisé, en Suisse (puisque nous sommes en Suisse) de trouver près de chez soi des cours de féroïen, de papiamento et/ou d’afrikaans – tous trois « maîtrisés » par Matthew Youlden – ni qu’apprendre ces langues-ci soit d’une utilité particulière (je dis bien, si l’on est Suisse et que l’on n’ait pas nécessairement à communiquer dans ces langues-ci) ; mais chapeau tout-de-même aux frères Youlden ! Quel exploit !

Merci de m’avoir lue et si vous hésitiez encore à vous lancer dans un cours de langues : foncez ! Si vous suivez présentement une formation dans une (voire plusieurs) langue(s) étrangère(s) : persévérez !

by David Adger, Professor of Linguistics, Queen Mary University of London]

Isabelle